2019/12/18

もし報酬が楽天ポイントで支払われたら?

愛知県名古屋市で中小企業の業績アップを親身に支援する経営コンサルティング事務所、レイマックの豊田です。

今回のテーマは【もし報酬が楽天ポイントで支払われたら?】です。

◆もし対価が楽天ポイントだったら?

僕たちは「価値」を提供して、お金を頂く。

日本で仕事をしているならば、ほとんどの場合「円」でもらう。円は国内ではどこでも使えるし、他国の通貨に両替できるし、円を発行している日本国への信用も今のところ問題ないから、僕たちは何の疑問を持たず、円をもらい、円を使います。

では、価値を提供したお客様から、「円じゃなくて楽天ポイントで払うよ」と言われたらどうでしょう?

えー?

となりますよね。

でも楽天ポイントが今よりもさらに普及し、食費も教育費も水道代も全部払えるようになり、かつ楽天が今よりさらに巨大で信用度の高い存在になれば、「楽天ポイントでも、いいか」となるかもしれません。

子供の学校の入学金を楽天ポイントで払ったりして。

プレミアがついたり、支払い方法がもっと便利になれば、円よりも存在感が増すかもしれません(あくまで仮の話です)。最近はキャッシュレス化を国が推進していることもあり、いろんな支払方法がさらに広がる可能性を秘めています。

◆仮想通貨

少し前、何かと話題となった仮想通貨。その後コインチェックの不正流出問題などがあり、「ちょっと怪しい」存在として捉えられたまま、最近はあまり話題に上らなくなりました。

しかし、仮想通貨を支えている「ブロックチェーン」という技術はとても良いものらしく、広くその有用性が認められているのだそうです。

この技術による信用度がさらに増し、かつどこでもその仮想通貨が使用できるようになったとしたら、僕たちの生活にもっと入り込んでくる可能性があります。

近い将来、自分が顧客に提供した価値の対価が、仮想通貨で支払われるということが普通になるかも、です。

◆価値を最大化する

この先時代が変わり、支払われるのが円になろうと、楽天ポイントになろうと、仮想通貨になろうと、僕たちが、「提供する価値を最大化する」ために努力することに変わりはありません。

顧客に「役に立つ」と思ってもらえるような価値を提供すること。そしてその価値をどんどん大きくすること。時代がどんなに変わろうと、そこは変わらない。

但し、顧客が求めていないものを提供しても、「価値」として認められませんので、顧客が今どんなことに価値を認めるのかということについては、常に敏感でいなければなりません。

そこにアンテナを張っていることが、ビジネスの肝であることは、永遠に変わりは無いと思います。

◆自分レベルの視点で

自分レベルではいかがでしょうか。

僕たちは、顧客が認める価値について常に意識しているでしょうか。

客が認める価値とは、「役に立つこと」とか「課題の解決」とか「楽しくなること」などなど。役に立たず、解決もせず、楽しくもない商品やサービスは、価値が無い、ということになります。

しかし、他にも顧客が感じる「内面的な価値」というのもあります。共感とか、好意とか、信頼とか。

こういうものを感じるとき、顧客は価値を認め、繰り返し指名買いをしてくれます。

いつも笑顔、レスポンスが超はやい、約束は必ず守り、納期よりも1日早く持ってくる。しかもいつも楽しい雰囲気を醸し出している。

こういう会社(人)に対して、僕たちは好意を持ち、興味を持ち、信頼を感じたりします。

役に立つという有用性の価値と、感情に訴える内面的な価値。

その両面の追求で、自分たちの価値を最大化することが、いつの時代も、僕たちの重要なミッションです。

支払いは、時代に合わせて、円か、ドルか、楽天ポイントか、仮想通貨か。色々変遷していくでしょう。

投機で振り回されている場合じゃない。価値を生み出せ。

応援しています。

(参考:「お金2.0」佐藤航陽 著)

(無料メルマガ『愛される会社の法則』第670号2018/2/16に加筆修正)※メルマガの登録はこちらから。(無料)

---【セミナー情報】----

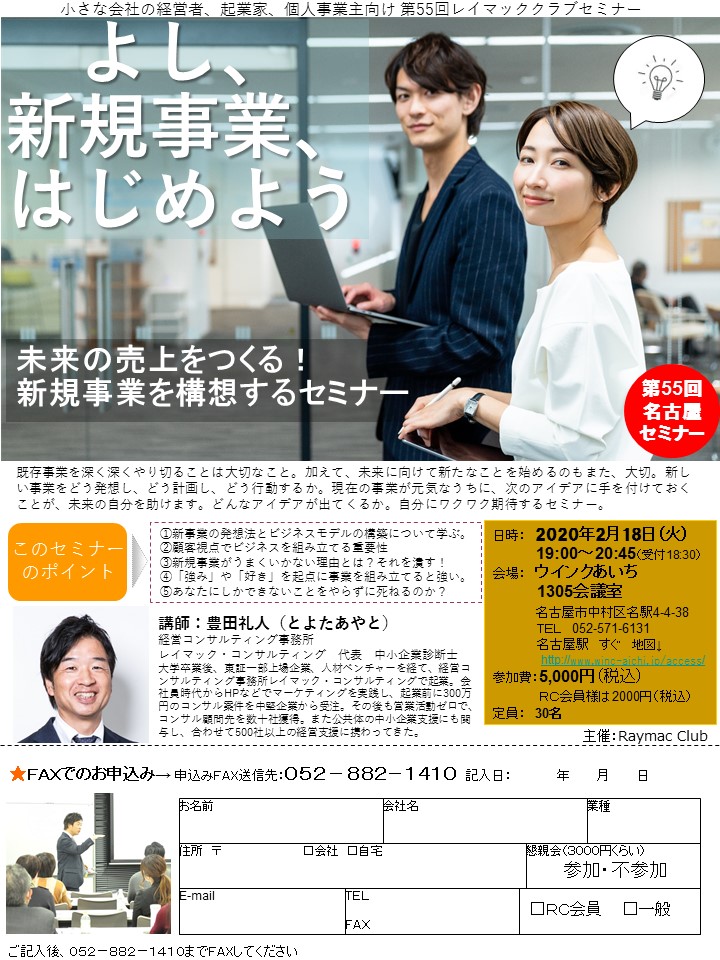

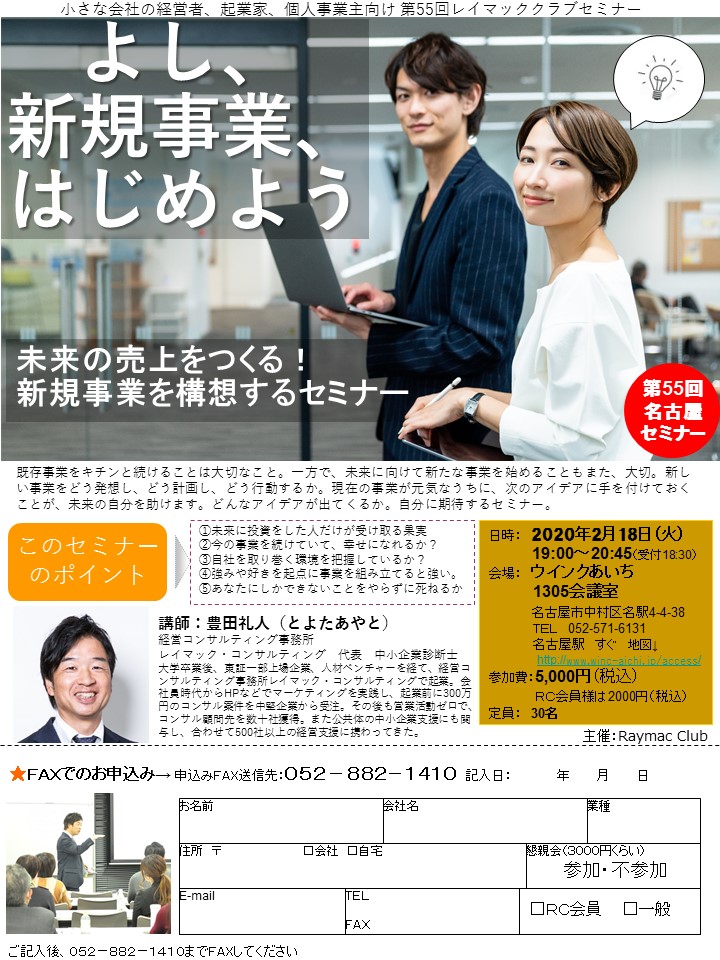

55回目となるレイマッククラブセミナーです。

今回のテーマは「新規事業」です。

2020年の始まり、区切りの年に、新しい事業に踏み出すきっかけを授けます。

既存事業を深く深くやり切ることは大切なこと。加えて、未来に向けて新たなことを始めるのもまた、とても大切。新しい事業をどう発想し、どう計画し、どう行動するか。現在の事業が元気なうちに、次のアイデアに手を付けておくことが、未来の自分を助けます。どんなアイデアが出てくるか。自分にワクワク期待するセミナー。

【日時】 :2020年2月18日(火) 19時~20時45分(18時半受付開始)

【場所】 :ウインクあいち 1305室 名古屋市中村区名駅4-4-38

【料金】 :5000円(税込み)レイマッククラブ会員は2000円

※友割あり(ペアで参加されますと、各お客様1000円オフ。

【定員】 :30名

【懇親会】:あります。予算別途3000円くらいです。

【講師】レイマック・コンサルティング代表 豊田礼人(とよたあやと)

中小企業診断士 キャリアコンサルタント

講師のプロフィール

大学卒業後、東証一部上場企業、人材ベンチャーを経て、

経営コンサルティング事務所レイマック・コンサルティングで起業。

会社員時代からHPなどでマーケティングを実践し、起業前に300万円

のコンサル案件を中堅企業から受注。

その後も営業活動ゼロで、コンサル顧問先を数十社獲得。

また公共体の中小企業支援にも関与し、合わせて500社以上の経営支援に携わってきた。

豊田礼人のさらに詳しいストーリーはこちら。

➡このセミナーのポイント

1.新規事業の発想方法とビジネスモデルの構築にについて学ぶ。

2.顧客視点でビジネスを組み立てる重要性について。

3.新規事業がうまくいかない理由とは?それをひとつずつ潰す!

4.自分の「強み」や「好き」を起点に事業を組み立てると、強い。

5.あなたにしかできないことをやらずに死ねるのか?

※内容は変更する場合があります

➡こういう人に参加して欲しい

1.2020年、新しいことを始めたい人!

2.現事業がジリ貧で、次の柱を立てなければならない人

3.今の仕事、今の顧客に「もうウンザリ!」な人

4.とにかく学び、成長したい人

★売るため7(ウルタメセブン)冊子版(123頁)発売中!

ご購入はこちらから。

※無料のダウンロード版もあります。

ダウンロード版はこちらからどうぞ。

2019/12/16

スーパーな人になりたい

愛知県名古屋市で中小企業の業績アップを親身に支援する経営コンサルティング事務所、レイマックの豊田です。

今回のテーマは【スーパーな人になりたい】です。

◆甲子園球児の人気ドーナツ店

限界とは自分で作った安全圏だ、という話。

以前、東京の下北沢と名古屋の大須で、「キャプテンズドーナツ」というドーナツ専門店を経営する、伊藤元長さんにインタビューしました。

伊藤さんは名古屋市内の東邦高校という野球の名門校で、キャプテンとしチームを率い、春と夏の2度甲子園に出場した人です。

卒業後に進んだ大学の野球部でもキャプテンを務め、そこから「キャプテンズドーナツ」という名前をつけたそうです。

青大豆の豆乳とオカラをベースにしたドーナツはふわふわでほんのり甘く、とても美味しかったです。

◆立場が限界値を上げる

少年のころ太っていて、走るのが苦手だった伊藤さん。運動神経もそれほど高くはなかったそうです。

だから、走ることが多い練習についていけなかったそうです。練習が厳しくて監督が厳しくて、先輩が厳しくて、毎日が本当に苦しかったそうです。

しかし、変化が起こります。3年生のとき、キャプテンに選ばれると、今までいつもビリだった、大嫌いな「走る練習」で、先頭で走れるようになったのだそうです。

キャプテンになった途端、自分がみんなに率先して頑張らないといけない、という意識が芽生えた。その瞬間、スイッチが入ったように、走れるようになったそうです。

つまり、「自分はできない」「走れない」と、自分で限界を作っていただけ。そこが自分の安全圏だったわけです。それを取っ払ったら、「もっと先にいけてしまった」という話です。人間の「意識」って本当にスゴイですね。

◆セルフイメージの持ち方で限界は広がる

自分は何者なのだ、というセルフイメージをどう持つか。

自分はできないヤツだ、と思っていればそれまで。

自分はもっとできるヤツだ、と思っていれば、もっと先にいける。

伊藤さんは高校野球で身をもって得たこの体験を武器に、今はドーナツ屋さんというビジネスで、自分で自分の限界を設けず、壮大な目標に向かって頑張っておられます。

自分の限界を自分で決めないこと。改めて、それを学びました。

◆自分レベルの視点で

自分レベルではいかがでしょうか?

僕たちは、知らぬ間に自分で自分の限界を作っていないでしょうか。

気がつくと、「ここくらいまでなら、無理せず平穏無事にこなすことができる」という安全圏の中で仕事をしている。そういう中で日々をやり過ごしている。

しかし、実はもっとできる。もっと先にいける。自分で設定した安全な「限界」が邪魔しているだけ。

こういう限界を取り払うための方法のひとつが、自分のセルフイメージを変えること、です。

単純な話ですが、自分の肩書きの前に「スーパー」をつけてみてください。

あなたが社長ならば、今日から「スーパー社長」。

あなたがデザイナーならば、今日から「スーパーデザイナー」。

あなたが主婦ならば、今日から「スーパー主婦」に。(スーパーが嫌なら「超すげえ」でもいいです笑)

これで、限界が少し広がるイメージが湧きませんか?

僕も、

今日から「スーパーコンサルタント」になります(笑)。

ぜひあなたも、スーパーな人に。

そして、一緒に限界を広げましょう。

応援しています。(了)

(無料メルマガ『愛される会社の法則』第669号2018/2/9より)※メルマガの登録はこちらから。(無料)

---【セミナー情報】----

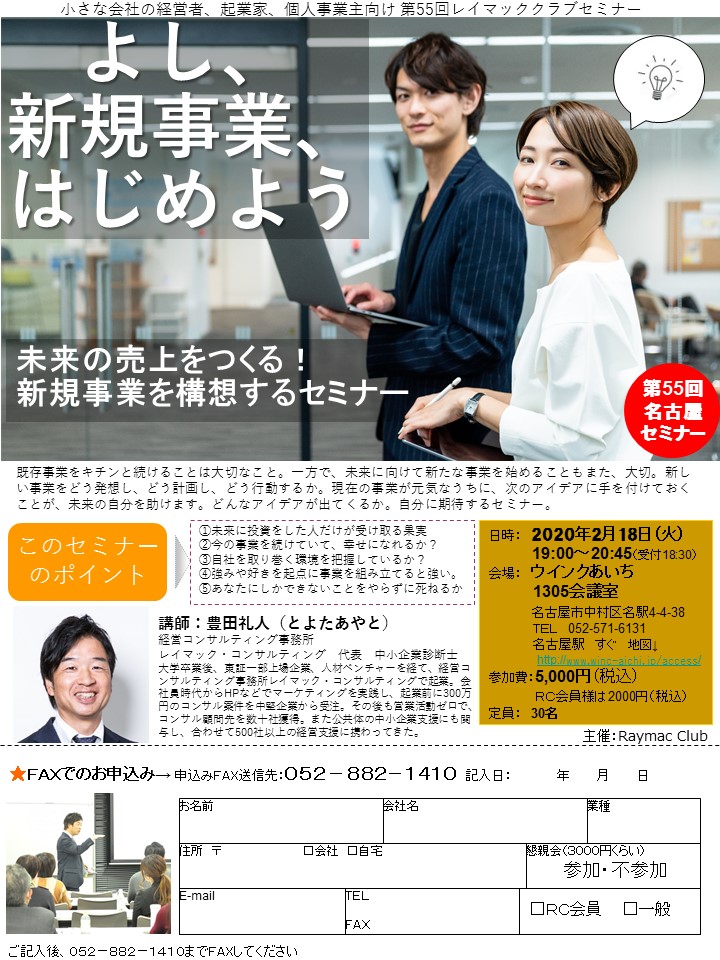

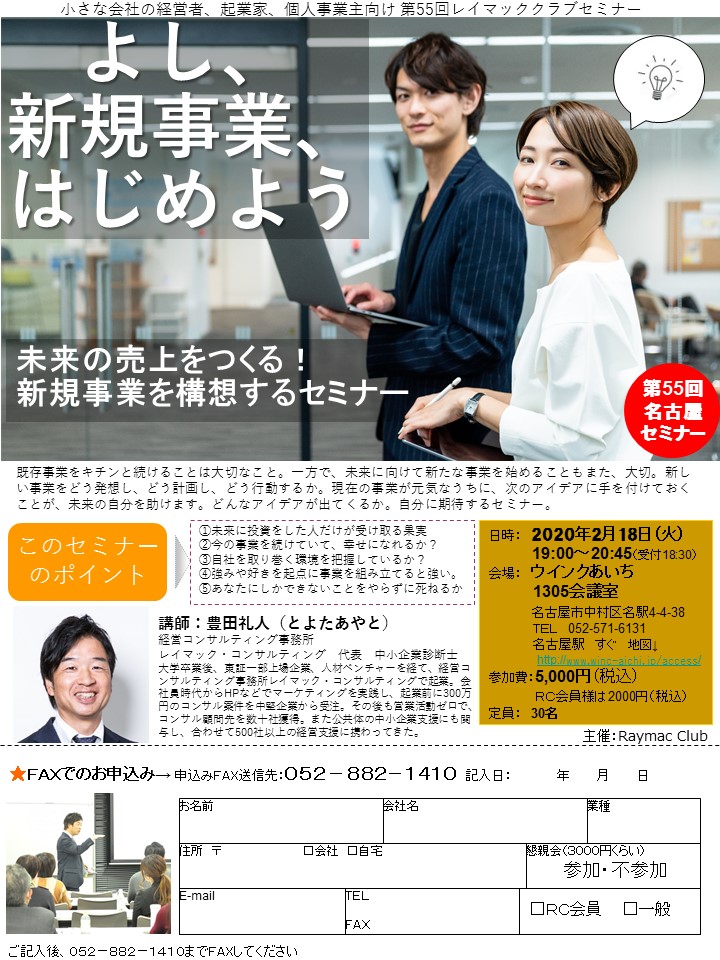

55回目となるレイマッククラブセミナーです。

今回のテーマは「新規事業」です。

2020年の始まり、区切りの年に、新しい事業に踏み出すきっかけを授けます。

既存事業を深く深くやり切ることは大切なこと。加えて、未来に向けて新たなことを始めるのもまた、とても大切。新しい事業をどう発想し、どう計画し、どう行動するか。現在の事業が元気なうちに、次のアイデアに手を付けておくことが、未来の自分を助けます。どんなアイデアが出てくるか。自分にワクワク期待するセミナー。

【日時】 :2020年2月18日(火) 19時~20時45分(18時半受付開始)

【場所】 :ウインクあいち 1305室 名古屋市中村区名駅4-4-38

【料金】 :5000円(税込み)レイマッククラブ会員は2000円

※友割あり(ペアで参加されますと、各お客様1000円オフ。

【定員】 :30名

【懇親会】:あります。予算別途3000円くらいです。

【講師】レイマック・コンサルティング代表 豊田礼人(とよたあやと)

中小企業診断士 キャリアコンサルタント

講師のプロフィール

大学卒業後、東証一部上場企業、人材ベンチャーを経て、

経営コンサルティング事務所レイマック・コンサルティングで起業。

会社員時代からHPなどでマーケティングを実践し、起業前に300万円

のコンサル案件を中堅企業から受注。

その後も営業活動ゼロで、コンサル顧問先を数十社獲得。

また公共体の中小企業支援にも関与し、合わせて500社以上の経営支援に携わってきた。

豊田礼人のさらに詳しいストーリーはこちら。

➡このセミナーのポイント

1.新規事業の発想方法とビジネスモデルの構築にについて学ぶ。

2.顧客視点でビジネスを組み立てる重要性について。

3.新規事業がうまくいかない理由とは?それをひとつずつ潰す!

4.自分の「強み」や「好き」を起点に事業を組み立てると、強い。

5.あなたにしかできないことをやらずに死ねるのか?

※内容は変更する場合があります

➡こういう人に参加して欲しい

1.2020年、新しいことを始めたい人!

2.現事業がジリ貧で、次の柱を立てなければならない人

3.今の仕事、今の顧客に「もうウンザリ!」な人

4.とにかく学び、成長したい人

★売るため7(ウルタメセブン)冊子版(123頁)発売中!

ご購入はこちらから。

※無料のダウンロード版もあります。

ダウンロード版はこちらからどうぞ。

2019/12/09

内から外へ(インサイド・アウト)

愛知県名古屋市で中小企業の業績アップを親身に支援する経営コンサルティング事務所、レイマックの豊田です。

今日のテーマは「内から外へ」です。

◆コンサルタントの常套句

「いくら良い商品でも、きちんとプロモーションをやらないと、売れるものも売れませんよ」とマーケティング系の(私のような)コンサルタントは言います。

いわば、常套句。だから、私のアドバイスを受けなさい、そうすれば、たくさん売れるようになりますよ、と売り込む。(気をつけてくださいね笑)

確かに知らないものは買えませんし、買う前に「良さそうだな」と思ってもらわないと、お客様に買ってもらえません。

だから、マーケティング・プロモーションで、知ってもらったり、興味を高めたりすることが大切になることは間違いありません。

◆自分に問いかける

しかし、売れていない商品は、プロモーションの問題ではなく、そもそもの「品質」に問題があることの方が圧倒的に多い、と感じます。

例えば飲食店でお客様が入っていないお店は、プロモーションの問題というより、「美味しくない」という品質問題の方が多いです。

しかし、品質の問題(飲食店の場合は味)というのは、なかなか指摘するのが難しい。(僕は言いますけどね)

中小企業の場合、代表者が職人である場合が多く、品質に関しては自信を持っている。ですから、「これ、美味しくないですよ」という指摘を受け入れない人が多い。もしくは受け入れない雰囲気を体全体で発している。だから非常に指摘しづらい。周りの家族やスタッフも黙っている。

しかし、ここにメスを入れず、(つまり、飲食店ならマズいまま)、いくらプロモーションで人を集めても、悪評を広めるだけになります。

だから、「この商品、本当にこれで良いのだろうか?」と常に問い、意見を受け入れるオープンな雰囲気をまとい、外部からの指摘を積極的に聞く耳を持つことが、本当に大切なんだな、と思います。

「言いにくいこと」を言いやすい雰囲気作り、人間関係作りですね。

これ、会社経営上の最重要マターのひとつです。

◆内から外へ

お客様に支持される会社(あるいは店)は、内から外に向けて整えていかなければなりません。

飲食店のケースが分かりやすいので、飲食店の例で言いますと、まず広告をする前に店の外観や看板を整えないと。

そして外観や看板を整える前に、店の内装や接客を整えないと。厨房やバックヤードを整えないと。

その前に、商品の品質を整えないと。

そして、もっと言えば経営者自身の心を整えないと、いけません。

「内から外」の順番で整えることが大切。これが逆になると、外面は良いけれど、中身は良くない。結局お客様を失望させることになり、客離れを引き起こし、自分を窮地に追い込むことになります。

広告は上手だけど、品質は悪いし、何よりあの経営者、最悪だよね、という評価になってしまいます。

◆自分レベルの視点で

自分レベルではいかがでしょうか?

僕たちは、「内から外へ」の順番で仕事を整えているでしょうか。

集客のためのプロモーションに気を取られ、品質や、日々の接客の仕方や、心構えが、おろそかになっていないでしょうか?

そしてそれらに気を配り、外からの意見を聞き入れる雰囲気や姿勢を持っているでしょうか。

必要以上に他人に厳しかったり、不平不満を常に言う癖があったり、笑顔を忘れていたり。

そうすると、貴重な意見をもらえなくなります。

内から外へ。自分の心を整え、オープンでいること。

そしてまずは商品の品質。

僕も肝に銘じます。

応援しています。

(無料メルマガ『愛される会社の法則』第668号2018/2/2より)※メルマガの登録はこちらから。(無料)

---【セミナー情報】----

55回目となるレイマッククラブセミナーです。

今回のテーマは「新規事業」です。

2020年の始まり、区切りの年に、新しい事業に踏み出すきっかけを授けます。

既存事業を深く深くやり切ることは大切なこと。加えて、未来に向けて新たなことを始めるのもまた、とても大切。新しい事業をどう発想し、どう計画し、どう行動するか。現在の事業が元気なうちに、次のアイデアに手を付けておくことが、未来の自分を助けます。どんなアイデアが出てくるか。自分にワクワク期待するセミナー。

【日時】 :2020年2月18日(火) 19時~20時45分(18時半受付開始)

【場所】 :ウインクあいち 1305室 名古屋市中村区名駅4-4-38

【料金】 :5000円(税込み)レイマッククラブ会員は2000円

※友割あり(ペアで参加されますと、各お客様1000円オフ。

【定員】 :30名

【懇親会】:あります。予算別途3000円くらいです。

【講師】レイマック・コンサルティング代表 豊田礼人(とよたあやと)

中小企業診断士 キャリアコンサルタント

講師のプロフィール

大学卒業後、東証一部上場企業、人材ベンチャーを経て、

経営コンサルティング事務所レイマック・コンサルティングで起業。

会社員時代からHPなどでマーケティングを実践し、起業前に300万円

のコンサル案件を中堅企業から受注。

その後も営業活動ゼロで、コンサル顧問先を数十社獲得。

また公共体の中小企業支援にも関与し、合わせて500社以上の経営支援に携わってきた。

豊田礼人のさらに詳しいストーリーはこちら。

➡このセミナーのポイント

1.新規事業の発想方法とビジネスモデルの構築にについて学ぶ。

2.顧客視点でビジネスを組み立てる重要性について。

3.新規事業がうまくいかない理由とは?それをひとつずつ潰す!

4.自分の「強み」や「好き」を起点に事業を組み立てると、強い。

5.あなたにしかできないことをやらずに死ねるのか?

※内容は変更する場合があります

➡こういう人に参加して欲しい

1.2020年、新しいことを始めたい人!

2.現事業がジリ貧で、次の柱を立てなければならない人

3.今の仕事、今の顧客に「もうウンザリ!」な人

4.とにかく学び、成長したい人

★売るため7(ウルタメセブン)冊子版(123頁)発売中!

ご購入はこちらから。

※無料のダウンロード版もあります。

ダウンロード版はこちらからどうぞ。

2019/11/27

生きた事例の紹介がとても参考になりました(40代男性 経営者)

愛知県名古屋市で中小企業の業績アップを親身に支援する経営コンサルティング事務所、レイマックの豊田です。

昨日は54回目となるレイマッククラブのセミナーでした。

価格の話は興味を持ってくれる人が多いかと思いきや、集客は意外と苦戦しました。ただ、初めての参加や久しぶりに参加のお客様もいらっしゃいました。テーマによって参加する顔ぶれや業種が変わるので、面白いですね。

セミナー後のアンケート結果は、

とても面白かった(5段階評価の最上位) 57.1%

まあ面白かった(5段階評価の上から2番目)42.9%

普通以下 0%

という結果でした。

感想を少し紹介します。

■各商品のこだわりをしっかり情報発信していきたいと思いました。それはHP、インスタ、紙ベースのニュースレターで掘り下げ、お客様にも私どもの商品の専門家になって頂きたいと思います。価格の「円(¥)」マークを外すこともチャレンジしてみます!(50代女性経営者)

■「何と比較させるか?」自分はユニークな存在でありたいと思っていて、比較対象を考えたことがなかった。その割に価格の付け方に悩んで来たので、一度、比較ということでも見直してみようと思った。(50代女性経営者)

■いつも明快なセミナーをありがとうございます。(50代女性経営者)

■レジュメがとてもよく、先生の説明をお聞きしながら記入していくとアイデアも色々と思いつきました。実際の事例が内容をより分かりやすくして、とても参考になりました。ありがとうございました。(50代女性経営者)

■「パッケージ化して付加価値をつける」というヒントをもらいました。自店の主催のお客様クラブを作りたいと思っています。サービスをパッケージ化して、お客様のお得なことを考えたいと思いました。安売りはせず値上げはしてきました。さらにリピート率が上がるような価値の提供をお客様にしていきたいと思います。(40代男性経営者)

■生きた事例の紹介がとても参考になり説得力があります。本を読むのとは異なるライブの体験なのでまた来たいと思いました。これらかも勉強させて頂きます。本日はためになるお話をありがとうございました。(40代男性経営者)

■「教えたい欲求」は社内でも活用できそう。「見せ方」は納品時の荷姿に活用できそうです。事例が分かりやすかったです。何に水平展開して活用できるか、もっと掘り下げて考えてみたいです。(40代男性経営者)

嬉しいご感想、貴重なご意見ありがとうございました。

その後は名古屋メシで〆ました。

次回は来年の2月18日(火)19時より名古屋駅前ウインクあいちにて。

テーマは「未来の売上をつくる!新規事業を構想するセミナー」です。

既存事業をキチンと続けることは大切なこと。一方で、未来に向けて新たな事業を始めることもまた、大切。

新しい事業をどう発想し、どう計画し、どう行動するか。

現在の事業が元気なうちに、次のアイデアに手を付けておくことが、未来の自分を助けます。

どんなアイデアが出てくるか。自分に期待するセミナー。

興味があり、真剣に事業のことを考えている人のみ募集します。

次回セミナーの詳細はこちらから↓

https://raymac.jp/20200218newbusiness/

2019/11/22

空きスペースの法則

愛知県名古屋市で中小企業の業績アップを親身に支援する経営コンサルティング事務所、レイマックの豊田です。

今回は「空きスペースの法則」について書きます。

◆主婦起業家にインタビュー

今週の火曜日に会った、主婦企業家のTさん。

主婦として飽き足らず、何かしたいと思う。かといってパートタイマーでレジ打ちとかもなんか気乗りしない。

で、ママ友と2人で学習塾を開くことに。

看板も出さず、チラシもまかず、広告らしいものは一切しなかったのにもかかわらず、生徒がどんどん増えていく。

看板も表示も何もない教室の前に、通う子供たちの自転車が並ぶ。「あそこ、何なの?」と近所で評判になり、さらにどんどん増えていったそうです。

◆スペースが出来ると、埋める力が働く

しばらく経つと、教室の2階で営業していたエステサロンが出て行きました。すると大家さんがやってきて、「2階も一緒に借りてくれないと、ここ(1階)も貸さないよ」と言い出した。

「マジですか」と戸惑いつつ、しょうがないからとしぶしぶ2階も借りることに。

「いくらなんでも広すぎるよ」とママ友と話していたけれど、あれよあれよと生徒は増えていき、結局2階の教室も埋まるくらいに生徒が集まったそうです。

「器を広げると、空いたスペースを埋めるように、事業が大きくなっていく」

としみじみ語るTさんは、現在、学習塾を3箇所に広げ、そのほかに宅配弁当の会社と日本料理店を経営する、すご腕の経営者になっています。

◆売上が先か、器が先か

売上げが増えたら、新しい場所に引っ越そう。売上げが増えたら、人を増やそう。それまでは我慢我慢。

こういう感じの経営者は多い。僕みたいな小心者は、特にこういう傾向にあります。

しかし、業績を伸ばす経営者を見ていると、先に器を大きくしたり、先に人を増やしてしまい、後から辻褄が合うように売上げをきちんと増やしていく人がいます。

スペース(空き)があるから、入ってくる。受け入れ態勢が整っているから、お客様がやって来る。今あるものでいっぱいいっぱいのところには、新しいものは入ってこない。

主婦起業家の大胆な経営を聞かせてもらい、あらためて、「空きを作る」ことの大切さを思い出しました。

◆自分レベルの視点で

自分レベルではいかがでしょうか。

起業する前の僕は、サラリーマンでした。

会社を辞めて起業しようかどうしようか。起業して果たして食っていけるのか、どうか。経験も無い自分がクライアントを獲得できるのか。

ウジウジの毎日。起業したいけど、怖くて会社を辞められない。そんな期間が何年か、ありました。

しかしある日、当時勤めていた会社の社長と喧嘩してしまい、辞表を出さざるを得なくなりました。(今思えば、よいきっかけでした)

すると辞表を出した2日後に、ある会社から問い合わせがあり、コンサルティング契約を結ぶことができました。結構大きな会社で、まとまった額の契約でした。

ウジウジしがみついていた仕事を手放した瞬間、その空いたスペースに、新しい仕事がスコーンと入ってきたのです。

今、手に握っている古い小石を手放さないと、新しい宝石はつかめないのだ。(ちょっとカッコ良すぎますけど)そんなことを、当時思いました。

たまたま運が良かっただけかもしれません。しかし、主婦起業家Tさんの話を聞いて、自分の過去にあったこの「空きスペース法則(仮)」のことを思い出したのです。

さて、あなたは、新しい宝石をつかむために、どうやって空きスペースを作りますか?何かに先行投資するのか、それとも今ある何かを手放すのか。

未来のための空きスペース作り、応援しています。

(無料メルマガ『愛される会社の法則』第667号2018/1/26より)※メルマガの登録はこちらから。(無料)

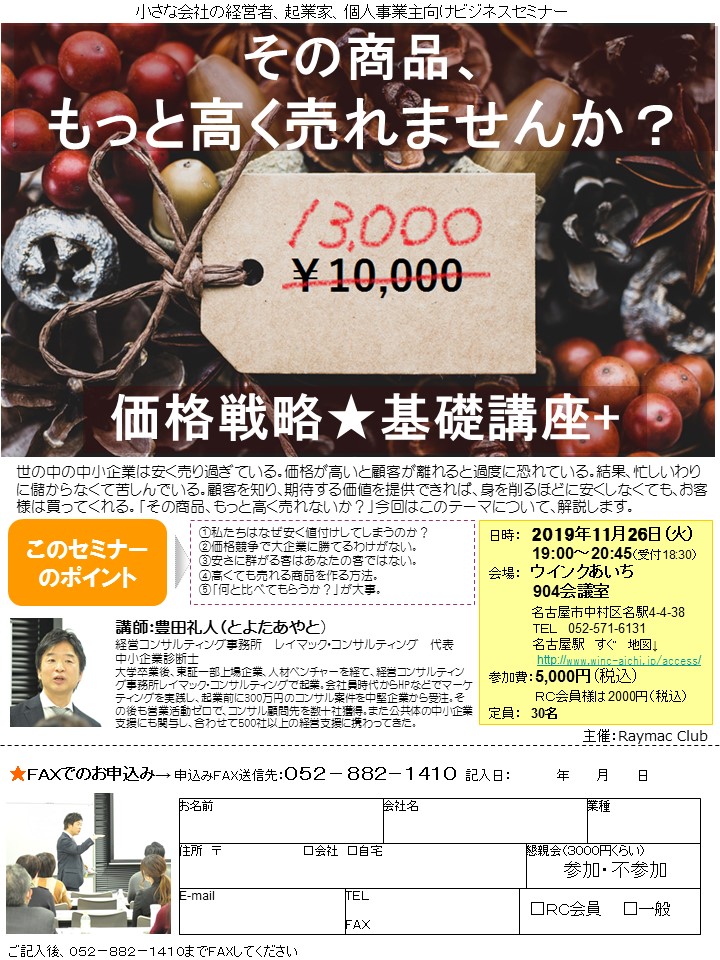

【セミナー情報】

中小企業経営者のための「価格戦略」セミナー開催

あなたは安く売り過ぎていないか?

もっと高く売れないか?

どうやって値上げをするのか?

高くても売れる方法とは?

などについてお話したいと思います。↓

今年最後。ぜひご参加ください。

【タイトル】小さな会社個人事業者のための価格戦略★基礎講座

【日時】2019年11月26日(火)19時~20:45(受付18:30)

【場所】ウインクあいち904室 名古屋駅前

【参加費】5000円(税込)RC会員は2000円(税込) RC会員とは

【お申込み】https://raymac.jp/20191126kakaku/

★売るため7(ウルタメセブン)冊子版(123頁)発売中!

ご購入はこちらから。

※無料のダウンロード版もあります。

ダウンロード版はこちらからどうぞ。

最近のブログentries

コンサルプランconsulting plan

情報発信information