2019/11/13

社運を賭けた大きな決断

愛知県名古屋市で中小企業の業績アップを親身に支援する経営コンサルティング事務所、レイマックの豊田です。かなり朝晩が冷えるようになってきて、冬が近づいていることを感じる今日この頃です。

さて、今日のテーマは【社運を賭けた大きな決断】です。

◆売れている会社の経営者

先日会った、年配の経営者。

自社が製造販売する消費者向け商品の売れ行きが、とても好調。毎年増収増益を果たしているそうです。とても穏やかな紳士で、年下の僕にも丁寧で、暖かい。そして、事業はすこぶる絶好調なのですが、驕るところが全くない。話していてとても気持ちがいい。

加えてマーケティングに対してすごく勉強していて、「売れている会社の経営者だな」と感じさせる人でした。

◆捨てる決断

そんな好調な会社を率いる経営者ですが、かつては儲からない会社だったそうです。父親から引き継いだ会社は、地方にある古くからの産業で、扱う商品の流通経路は長く、利幅は薄い。特に大きな販売先である卸問屋との取引は、売上は大きいが利益が少ない。つまり、忙しいわりに儲からない。

経営者はいろいろ悩んだあげく、卸問屋との取引からは撤退することを決断したそうです。そして、BtoCに本腰を入れる方向に舵を切ります。ネット上のモールに出店し、試行錯誤し、資金を使い、粘り強く取り組みます。

しかしすぐには売上が作れず、会社は赤字に陥り、苦しい時代が7年ほど続きます。資金に行き詰まりそうになったそうですが、親からの資産を売却して耐え忍びました。身を切る思いだったそうです。

そしてネット販売がようやく軌道に乗り始めて黒字化し、現在はその分野では確かな存在感を示す企業へと成長しています。

経営者は、10年を超える歳月を経て、やり遂げたのです。

◆その時、勇気を持って決断できるか

今振り返ると、卸問屋との取り引きを断ち、ネット販売に資金を集中投下したからこそ、うまくいったんですね、と言えます。

あの決断が良かったね、と。

しかし、当時、先が見えない中で、大きな売上を捨てる決断はなかなかできるものではありません。そこが本当にすごいと思います。そして赤字の時代を耐え、新事業を軌道に乗せた手腕。意志の強さがありました。

社運を賭けた大きな決断をしたのか、しなかったのか。これによって、その後の結果は大きく変わるのだ、ということです。

◆自分レベルの視点で

自分レベルではいかがでしょうか。

現状そこそこ事業は回っているものの、最近下降気味。しかもこのままやり続けても、良くなる兆しはない。忙しいだけで、儲からない。そして何より、満たされない。

でも、変えるのは恐い。状況が大きく変わるのは恐い。もしかしたら大失敗するかもしれない。だから決断できない。ズルズルズル・・・。多かれ少なかれ、誰しもこういう状況の経験があるのではないでしょうか。

変化が必要だ!と口で言う経営者は多いですが、実際に行動に移す人は少ない。口で言うのは簡単ですから。

人間は「現状維持」したいと思う生き物。だから基本的に変わりたくない。しかし、大きな成果を上げ、未来に向けて好循環で回っている会社や人は、「社運を賭けた大きな決断」をして、自ら変化しています。

あの時、あの決断をして良かった、と思える決断を。(それは多くの場合「捨てる決断」だと言われています)

あなたはこのままでいいのか?それとも決断するのか?

いずれにしても、応援しています。

(無料メルマガ『愛される会社の法則』第666号2018/1/19より)※メルマガの登録はこちらから。(無料)

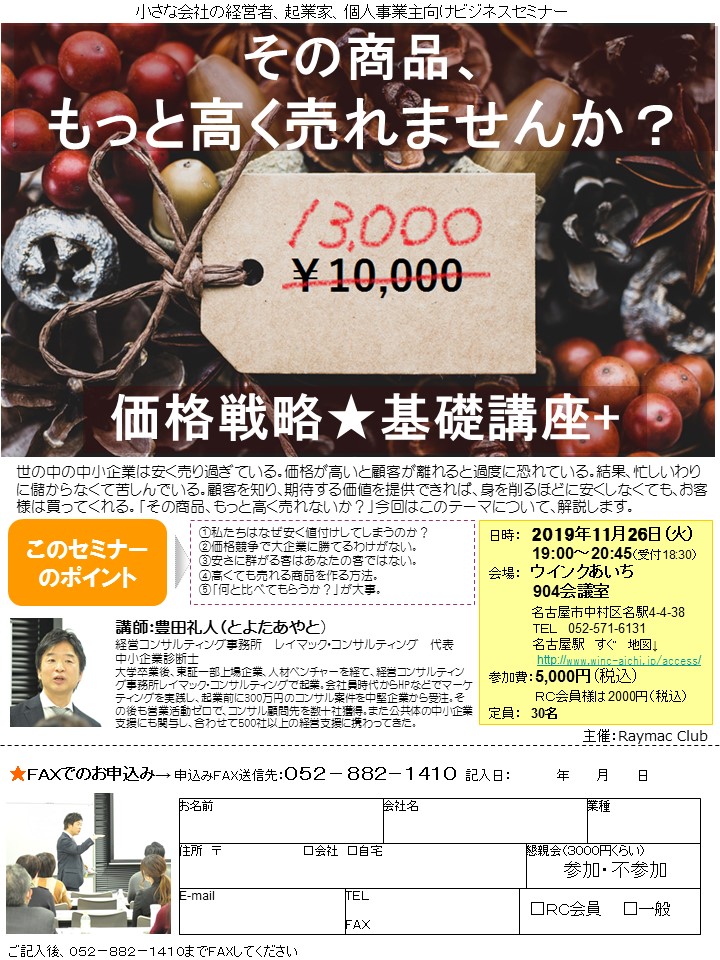

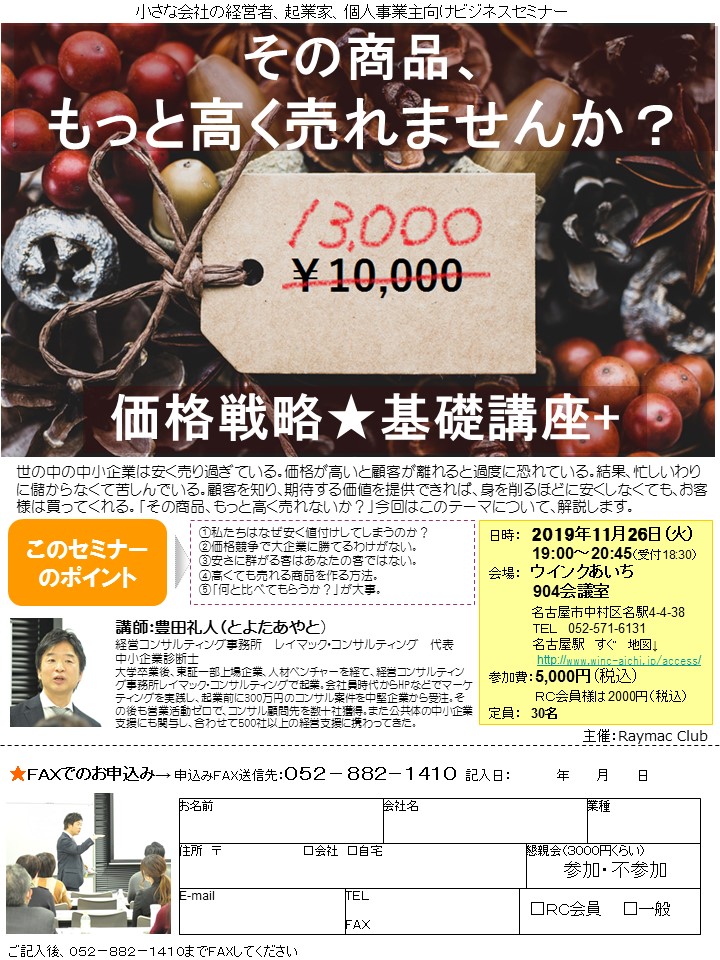

【セミナー情報】

中小企業経営者のための「価格戦略」セミナー開催

あなたは安く売り過ぎていないか?

もっと高く売れないか?

どうやって値上げをするのか?

高くても売れる方法とは?

などについてお話したいと思います。↓

今年最後。ぜひご参加ください。

【タイトル】小さな会社個人事業者のための価格戦略★基礎講座

【日時】2019年11月26日(火)19時~20:45(受付18:30)

【場所】ウインクあいち904室 名古屋駅前

【参加費】5000円(税込)RC会員は2000円(税込) RC会員とは

【お申込み】https://raymac.jp/20191126kakaku/

★売るため7(ウルタメセブン)冊子版(123頁)発売中!

ご購入はこちらから。

※無料のダウンロード版もあります。

ダウンロード版はこちらからどうぞ。

2019/11/07

生死を分ける考え方とは?

愛知県名古屋市で中小企業の業績アップを親身に支援する経営コンサルティング事務所、レイマックの豊田です。

今回のテーマは『生死を分ける考え方』です。

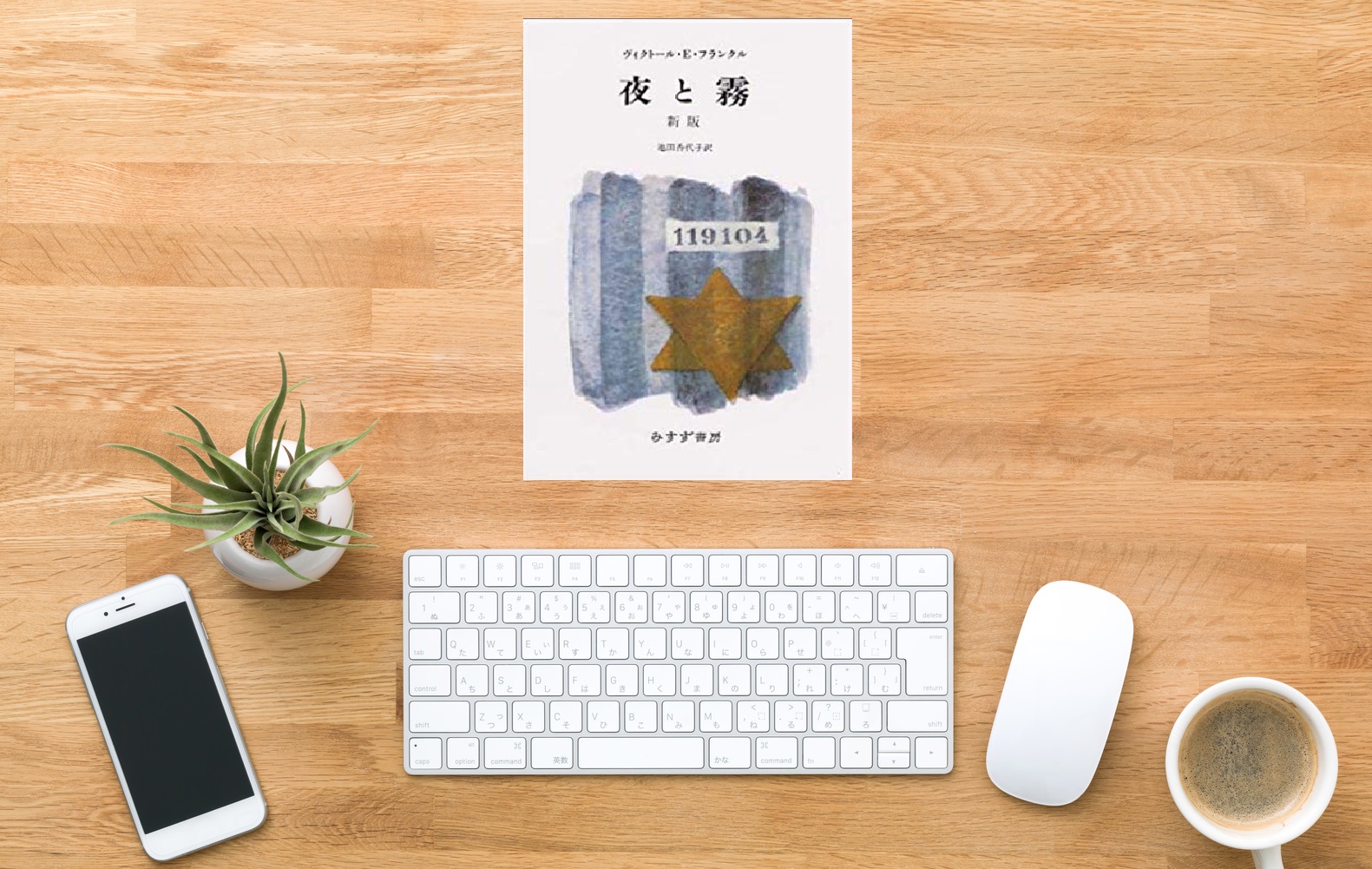

◆夜の霧

以前、ヴィクトール・E・フランクルの「夜の霧」という本を読みました。

これは、オーストリアの精神科医・心理学者である著者が、第二次世界大戦中にナチスドイツの強制収用所に入れられた経験をもとに、人間の心理について考察した本です。

収容所での悲惨極まりない日々のできごと、自分の心理の変化、仲間や監督者の心理の変化についての話は、読む者の胸を強く打ちます。

極限の状態で、人間の本性が現れ、精神がどのように破綻するのかについて書かれた、歴史的に意味のある一冊です。

◆未来を信じる者は生還する

ここで著者は、いつ終わるかも分からない壮絶な収容所生活の中で、最後まで生き延びる者と、途中で精神が破綻して死んでしまう者との差について語っています。

生き延びる者は、未来を信じています。

必ずここから出られる。出た後は、あれをしよう、これをしようと思いを馳せる。妻や恋人、子供たちとの再会を思い描く。こうして未来に夢や希望を持てた者は、悲惨な毎日をやり過ごすことができる。

フランクル自身もその1人でした。収容所を出たら、ここでの経験を精神医学的および心理学的見地から本に書き、大勢の前で公演することを夢見たそうです。

それは現実になり、この本は出版後世界的な大ベストセラーになり、数百万部売れたそうです。

フランクルは、収容所での生活を、いわば「ネタの仕込み期間」と捉え、未来の希望を持ち続けることができたのです。

◆未来を信じられない人

しかし一方で、未来を信じることが出来なくなった者は死んでしまう。

例としてフランクルはある年のクリスマスの出来事について紹介しています。

収容所仲間の多くが、何の根拠も無く、今度のクリスマスにはここを出られるはずだと希望を持った。そして新しい年を愛する家族と一緒に迎えられるはずだ、と勝手に思い込んだ。これは人間の心理としてとてもよく理解できます。

しかしその希望はかなわなかった。

12月31日なっても何の変化もその予兆もなく、解放の扉が開くことはありませんでした。

夢破れた者たちの多くは、この事実にショックを受け、これを期にバタバタと死んでいったそうです。

あると思った未来が閉ざされたとき、人間は生きる気力を失ってしまい、最悪、死に至る、ということなのです。

◆自分レベルの視点で

自分レベルではいかがでしょうか。

年明け早々、暗い話題ですみません。

しかし、この本は、僕たちが生きていくうえではもちろん、仕事をしていくうえでも、非常に深い示唆を与えてくれます。だからここでシェアせずにはいられませんでした。

この本から僕が改めて学んだことは、置かれている現状をどう解釈するかによって、人間の感情は変わり、気力が湧いてきたり、逆に失せてしまったりする、ということです。

例えば、現状は悲惨でどうしようもなかったとしても、この経験は将来、役に立つぞ、と解釈できたら、エネルギーが湧いてくる。

平たく言えば、「ネタになる」ということです。これくらい、自分を俯瞰して見ることができれば、随分と前に進みやすくなります。

一方で、期待が外れ、「この先もずっとお先真っ暗だ」と解釈してしまったら、生きる力がしぼんでしまいます。

要は、同じ事実を前にしても、どう解釈するかで結果は変わってくる、ということです。

今年も、良いこと、悪いこと、いろいろなことが僕たちに起こります。

例えどんな最悪なことが起ころうと、未来を見て、「これはネタになるぞ。ウヒヒ」と言ってやり過ごせたら、いいですよね。

そんな感じで、いきましょう。

応援しています。

(無料メルマガ『愛される会社の法則』第664号2018/1/5より)※メルマガの登録はこちらから。(無料)

【セミナー情報】

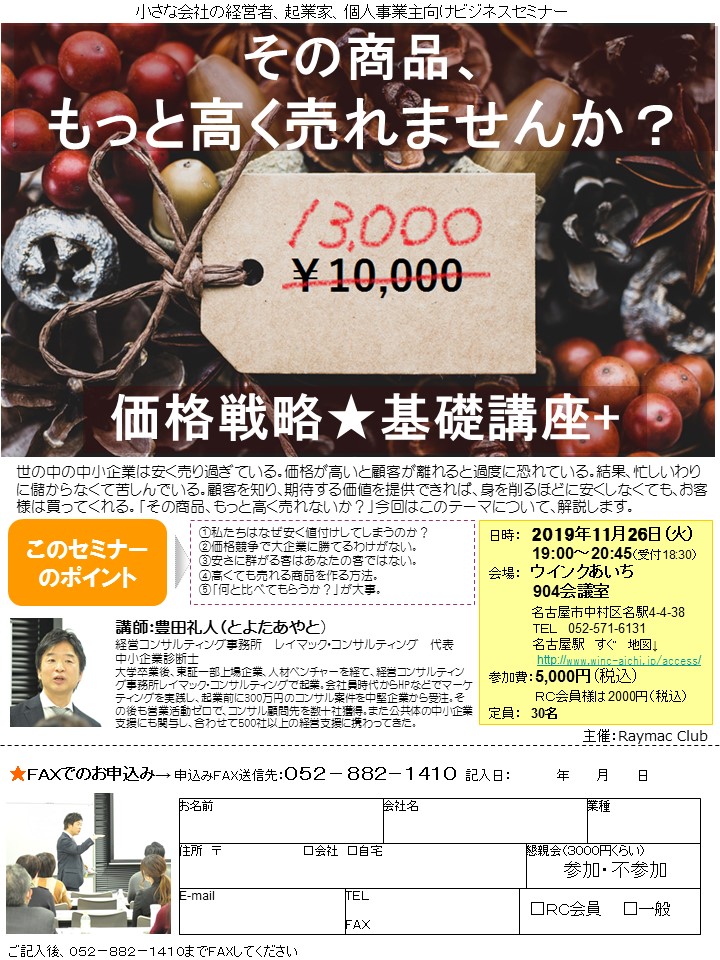

中小企業経営者のための「価格戦略」セミナー開催

あなたは安く売り過ぎていないか?

もっと高く売れないか?

どうやって値上げをするのか?

高くても売れる方法とは?

などについてお話したいと思います。↓

今年最後。ぜひご参加ください。

【タイトル】小さな会社個人事業者のための価格戦略★基礎講座

【日時】2019年11月26日(火)19時~20:45(受付18:30)

【場所】ウインクあいち904室 名古屋駅前

【参加費】5000円(税込)RC会員は2000円(税込) RC会員とは

【お申込み】https://raymac.jp/20191126kakaku/

★売るため7(ウルタメセブン)冊子版(123頁)発売中!

ご購入はこちらから。

※無料のダウンロード版もあります。

ダウンロード版はこちらからどうぞ。

2019/11/05

中傷メールがキター(笑)。

愛知県名古屋市で中小企業の業績アップを親身に支援する経営コンサルティング事務所、レイマックの豊田です。

今回のテーマは『中傷メール』です。

以前、すごく嫌なことがありました。(週明けからネガティブな話題ですみません)

それは、差出人不明の中傷メール。

僕のことを傷つけることだけが目的の、心無い内容の悲しいメール。差出人は分からず、匿名。根拠も何もない悪意だけのメール。

あー俺って、こんなに誰かに嫌われているんだ・・・。

これを読んだときは、正直ムカつきましたよ。そしてどこの誰かも分からない人から、一方的に「嫌われている」という気味の悪さ。やり場のない怒り。そして寂しさ。

さすがにその日は一日中気分悪かったです。それで、奥さんに相談したんです。こういう胸くそ悪いメールが来たんだけど、どう思う?

すると、「あなたみたいにこういうスタイルで仕事をしていて、今までそういうメールが無かったことのほうが奇跡じゃない?」

おおー。

確かに、自分をブランディングしていくために、(そして生きていくために)ホームページなどに顔出しして、結構言いたいことをネット上で発言したり、セミナーで人様の前で(偉そうに)お話をさせて頂いたりする仕事をしているから、誰かから反感は買いやすい職業なのかもしれません。そもそも「コンサルタント」というだけで嫌う人、いますもんね。

反感を持たれることに身に覚えはないけど、まあ可能性としてはあるよな・・・。

奥さんの言葉を聴きながら、少し落ち着きました。

まあ、とにかく結論としては、他人の評価に振り回されず、どう思われようと、中傷されようと、自分の目標に向かって、コツコツ毎日を積み重ねるしかないですよね、という当たり前のこと。

都合よく解釈すれば、こういう「アンチ(反対派)」が出て来てこそ一人前だ、という意見もあるし。

嫌われてナンボじゃー(笑)。

そんなことより、人のことをとやかく言う前に、自分のやるべきことに集中せよ。とやかく言われても、自分のやるべきことに集中せよ。

過去の過ち、未来の不安、他人への嫉妬。

こういうものから自分を解放して、「今」に集中すること。常に、そういう自分であること。

思考の方向性が間違った方に行っている時、すぐにそれを修正できるようなマインド面のスキルを身に着けること。

これが出来る人が一番幸せだ。

自分の目標は、これですね。

さてさて皆さんの目標は何ですか?他人のことをとやかく言っている場合ではない。他人からとやかく言われて落ちこんでいる場合でもない。自分のやるべきことを、ただやるだけ。

ホント、それだけ。

応援しています。

(無料メルマガ『愛される会社の法則』第664号2018/1/5より)※メルマガの登録はこちらから。(無料)

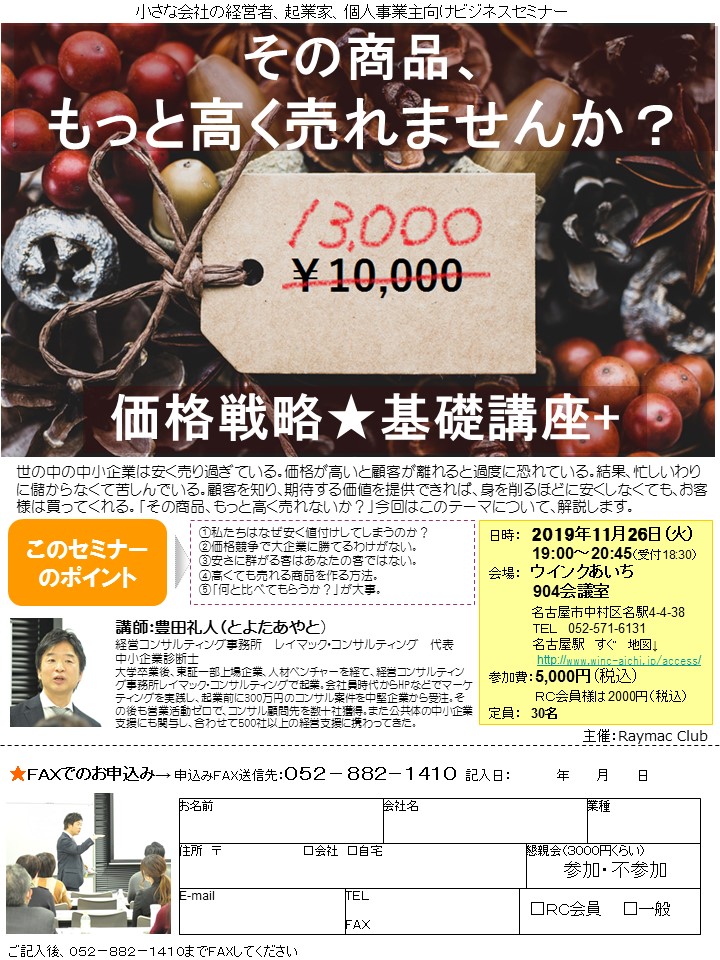

【セミナー情報】

中小企業経営者のための「価格戦略」セミナー開催

あなたは安く売り過ぎていないか?

もっと高く売れないか?

どうやって値上げをするのか?

高くても売れる方法とは?

などについてお話したいと思います。↓

今年最後。ぜひご参加ください。

【タイトル】小さな会社個人事業者のための価格戦略★基礎講座

【日時】2019年11月26日(火)19時~20:45(受付18:30)

【場所】ウインクあいち904室 名古屋駅前

【参加費】5000円(税込)RC会員は2000円(税込) RC会員とは

【お申込み】https://raymac.jp/20191126kakaku/

★売るため7(ウルタメセブン)冊子版(123頁)発売中!

ご購入はこちらから。

※無料のダウンロード版もあります。

ダウンロード版はこちらからどうぞ。

2019/11/01

顔が事業に翼を与える

愛知県名古屋市で中小企業の業績アップを親身に支援する経営コンサルティング事務所、レイマックの豊田です。

今回のテーマは「顔出し」です。

※ビール飲むときが一番良い顔をすると言われる筆者

■顔出しすべきか

先日、クライアントとミーティングしていた時の話。

新商品を開発し、パッケージやネーミングなどを揃え、WEBサイトとショッピングサイトも準備している。

他にやっておくべきことはないか、という話になり、フェイスブック、インスタはやったほうがいい。無料だし。という話に。

しかし、その女性社長、「顔出し」したり、プライベートな自らのことをネット上で発信することに抵抗がある人。

とにかく、「自分が自分が」と前に出ていくあの感じが、どうも馴染めない、というのです。

うん、わかりますわかります。

■人間は顔に反応する

特に毎回自撮りして写っている人って、尊敬しますもんね。

それはさておいて。

プロモーションで「顔」を出すことって、やはり大事なんです。

それは動物としての人間の進化過程に関係しているそうです。消費者心理学者のパトリック・ファーガン氏は、

「人は顔っぽいものには気づく必要があるのだ。遠くにいる動物の顔に気づけなければ、どう猛な肉食獣に食われてしまう。実際、顔を認識するというのは人間にとって生死に関わることなので、脳の中に専門の領域がある。紡錘状顔領域といって、顔を認知する機能を担っている。新生児でさえ人の顔に注意を払う」

と、著書「#HOOKED」の中で紹介しています。

■経営者の「顔」が武器になる

つまり、人間は「顔」に反応するのだ、と。

だから、広告に顔が出ていると、つい見てしまう。

中小企業が持つ強み(あるいは資産)の中で、最も重要なものの一つが、経営者の「顔」です。

商品の品質面での差別化、デザインでの差別化、接客・サービスでの差別化、価格面での差別化、などいろいろと差別化の方向性はありますが、

決定的に差別化できるのは、経営者の「顔」。

これは、唯一無二。絶対に他とは違うはず。

冒頭の女性社長には、「本当に事業を軌道に乗せたいのなら、顔出ししてください。顔が出たからといって、とって食われるわけじゃないので。仕事ですし。」と伝え、納得してもらいました。(やや強引に)

■自分レベルの視点で

自分レベルではいかがでしょうか。

僕と言えば、使えるものは全て使う。生きるためには他人に迷惑をかけることや法を犯すこと以外は何でもやる。という意気込みで起業スタートしたので、最初から顔出ししていました。

裏を返せば、それくらいしか「他との違い」が無かった、とも言えます。

経験を積み重ねた今、いろいろと自信もついたし、他との違いもいろいろと出来てきたという自負はありますが、それでも「顔出し」は続けています。

目立ちたいのか?いや違います。

そんなに自分が好きなのか?いや、とんでもない。

ルックスに自信があるのか?いや、ないない。

やはり、「顔」に反応する人間の動物的習性に訴えたいからなのです。

「顔」によって、わずかでもチャンスや可能性が広がるのであれば、やる。

AI・ロボット時代に重要なこと。それは、温かみあるの人間の「顔」かもしれません。

あなたの「顔」が最強の武器になる。

少しでもチャンスがあるならば、やってみないともったいない。

あなたもぜひ。

応援しています。

(無料メルマガ『愛される会社の法則』第662号2017/12/22より)※メルマガの登録はこちらから。(無料)

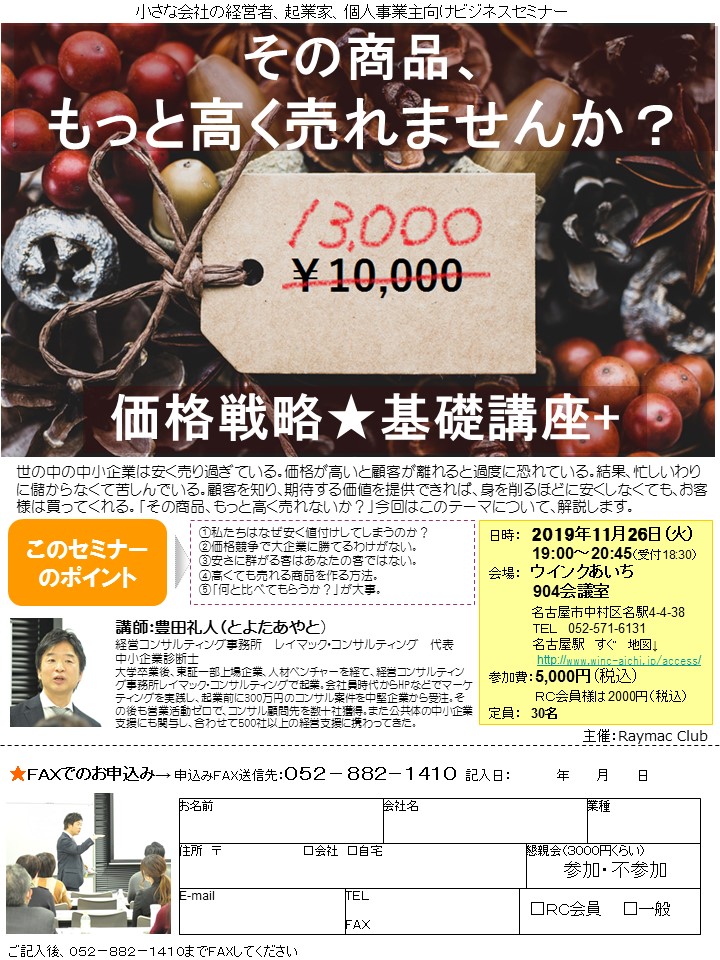

【セミナー情報】

中小企業経営者のための「価格戦略」セミナー開催

あなたは安く売り過ぎていないか?

もっと高く売れないか?

どうやって値上げをするのか?

高くても売れる方法とは?

などについてお話したいと思います。↓

今年最後。ぜひご参加ください。

【タイトル】小さな会社個人事業者のための価格戦略★基礎講座

【日時】2019年11月26日(火)19時~20:45(受付18:30)

【場所】ウインクあいち904室 名古屋駅前

【参加費】5000円(税込)RC会員は2000円(税込) RC会員とは

【お申込み】https://raymac.jp/20191126kakaku/

★売るため7(ウルタメセブン)冊子版(123頁)発売中!

ご購入はこちらから。

※無料のダウンロード版もあります。

ダウンロード版はこちらからどうぞ。

2019/10/29

なぜあんなに喜んでいたのにリピートしないのか?

愛知県名古屋市で中小企業の業績アップを親身に支援する経営コンサルティング事務所、レイマックの豊田です。

今回のテーマは、中小企業の「なぜあんなに喜んでいたのにリピートしないのか?」です。

■お客様に何度も買ってもらう

会社を経営していくうえで、自社の商品やサービスをお客様に繰り返し買ってもらえるようにすることはとても大事です。もしお客様が全くリピートしてくれないとしたら、常に新規のお客様を獲得し続けなければならなくなり、これはなかなか大変なことです。

一般的に、新規顧客から売り上げるのに必要なコストは既存顧客から同額を売り上げる場合の5倍かかると言われています。コモディティ化、人口減が進む現在の日本においては、さらに新規顧客の獲得が困難になっており、そのコストはもっと増えているかもしれません。

このような世の中では「LTV(Life Time Value)顧客生涯価値」という考え方がますます重要になります。顧客生涯価値とは一人の顧客が取引期間を通じて企業にもたらす利益(価値)のことです。コモディティ化・人口減が進む激しい市場においては、自社の顧客との良好な関係を構築し、この顧客生涯価値を向上させていくことが今まで以上に重要になります。

つまり、お客様に何度も何度も繰り返し買ってもらえるような会社やお店になることが大事、ということです。

■お客は忘れる

ある施術院によるアンケート調査が衝撃的でした。その院では、来店が1回のみで、その後半年以上来店がないお客様に「なぜ再来店しないのか?」というアンケートをしたところ、7割の人が「なんとなく」と答えたそうです。サービスの品質や接客に対して不満を持った人が再来店しないのは当然だと思いますが、そういった理由よりも、特に理由もなく再来店しない人が大多数を占めたのです。

皆さんにも心当たりはありませんか?一度行ったきり、2度と行っていない店が。特に不満を持ったわけではなく、むしろ「なかなかいいじゃん」と感じたにもかかわらず、言われてみればここ最近全く足が向いていない。

なぜこういうことになるのか?

それはそのお店のことを忘れてしまったからではないでしょうか。おそらく、可もなく不可もないお店というのは印象が薄く、時がたつにつれて忘却の彼方に葬り去られてしまう、ということなのだと思います。

■顧客満足と事前期待

1回買ってくれたお客様に再度買ってもらうためには、1回目の購買時にお客様を満足させることが重要になります。つまり顧客満足の獲得です。この顧客満足を獲得する際に重要となるのが、顧客が持つ「事前期待」です。

私たちは、商品を買ったり、サービスを受けたり、お店で食事をしたりするとき、事前にある一定の期待を持って行動しています。たとえば、飲食店で1000円のランチを食べようとするとき、1000円のランチであれば、だいたいこれくらいの味・ボリューム、そして接客サービスを受けられるだろう、と事前に期待を持っています。なぜなら、今までの生きてきた体験から、同じような商品を買ったり見たりして、あらかじめ情報をもっているからです。その情報をもとに、自分なりの期待を持っています。

その事前期待と実際に商品やサービスから受け取った価値(ベネフィット)を比べて、受け取った価値の方が大きければ大きいほど、そのギャップから顧客満足はたかまります。このギャップがとてつもなく大きければ、感動を生み出すこともあります。

1000円のハンバーグランチが、予想以上に高品質な肉でうまみたっぷり。ボリュームも満点。食後のデザートもこだわりのプリンが出てきてセットのコーヒーも香り高く本格的。これはいつもいくカフェのハンバーグランチよりも何倍もいいぞ、となれば、私たちは大満足するわけです。

顧客満足の正体は、「事前期待以上だった!」ということなのです。

逆に、事前期待よりも実際に受け取った価値の方が小さければ、お客様はがっかりします。「ここよりも、いつもいくカフェのハンバーグの方が断然おいしいしボリュームもあるよ・・」となってしまうようなケースです。つまり「期待外れだった」ということで、当然、2度と訪れることはないでしょう。期待外れが度を越すと、クレームになるかもしれません。「金返せ!」と言われてしまいます。

ですから、我々は、自社(自店)のお客様がどの程度の事前期待を持って、うちの商品やサービスを買いに来ているのかを知っておく必要があります。そのためには競合店のレベルを知っておくことも大事です。そのうえで、どのようにそれを上回る価値を提供できるのかを考え、行動する必要があるのです。この行動の積み重ねが、たくさんのリピーターを生み出すことにつながります。(了)

【セミナー情報】

中小企業経営者のための「価格戦略」セミナー開催

あなたは安く売り過ぎていないか?

もっと高く売れないか?

どうやって値上げをするのか?

高くても売れる方法とは?

などについてお話したいと思います。↓

今年最後。ぜひご参加ください。

【タイトル】小さな会社個人事業者のための価格戦略★基礎講座

【日時】2019年11月26日(火)19時~20:45(受付18:30)

【場所】ウインクあいち904室 名古屋駅前

【参加費】5000円(税込)RC会員は2000円(税込) RC会員とは

【お申込み】https://raymac.jp/20191126kakaku/

★売るため7(ウルタメセブン)冊子版(123頁)発売中!

ご購入はこちらから。

※無料のダウンロード版もあります。

ダウンロード版はこちらからどうぞ。

最近のブログentries

コンサルプランconsulting plan

情報発信information