2025/05/05

なぜ、中小企業は“長期政権”であることが強みになるのか?

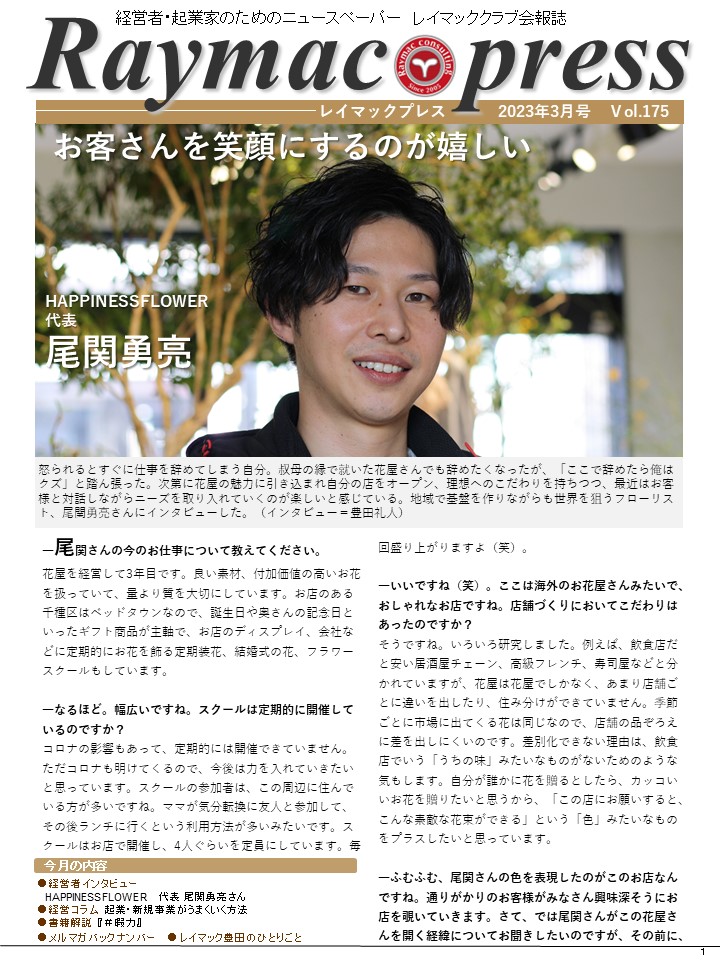

愛知県名古屋市で中小企業の業績アップを親身に支援する経営コンサルティング事務所、レイマック・コンサルティングの豊田礼人(とよたあやと)です。

今日は同族企業や創業経営者による“長期政権”が業績に与える好影響について考えてみたいと思います。

■巨大同族企業「トヨタ」

今から約2年前の6月、トヨタ自動車の社長が創業家出身の豊田章男氏から執行役員でエンジニア出身の佐藤恒治氏へ替わりました。

章男氏は「私は古い人間」と自らを表し、EV化・自動運転化時代の本格到来の前に、年齢的に若い佐藤氏へバトンタッチすると決めたと言われています。この社長交代劇には創業家の世襲に対する批判や嫉妬を交わす意味合いもあったようですが、これまでの歴史を振り返れば、同社は典型的な同族企業だと言って間違いないでしょう。

「同族企業」という響きに対してネガティブな印象を持つ人もいますが、利点もあります。最も大きな利点は、短期主義の弊害を免れ、長期の視野に立ったかじ取りができることだと思います。

章男氏も同様で、数値目標を口にすることはなく、「もっといいクルマを」とだけ語り、創業家として長期的視点を重視していました。それゆえ社員は何をしていいのか分からないと戸惑ったそうですが、トップが細部を語らないことで、「末端の社員が自分の頭で考え、働くことができたのも事実」と評価されたそうです。

長期的視野に立った経営はブレることなく、短期の利益より、高い理想を求めて長期的に粘り強く課題に取り組むことができます。その成果か、トヨタは日本企業の中で唯一と言っていいほど、グローバルにおいてもそん色なく健闘している企業と言える業績を残していますよね。

■数値からも明白

京都産業大学の沈政郁教授の調査によると、同族経営がいわゆるサラリーマン社長より財務的な成果を出しやすいというデータがあるそうです。

同教授が日本の上場企業を対象に経営の効率性を表す総資産利益率(ROA、利益は営業利益を採用)を追ったところ、直近の17年の実績に基づく調査(3492社)で同族企業は平均5.25%、非同族企業は同4.77%だったそうです。これは一時的な現象ではなく、データがある1956年からの61年間でも一貫して同族企業が非同族企業を上回っているそうです。

つまり同族企業の方が効率よく儲けているということです。うーむ。

■短期主義経営の弊害

日本の大企業のほとんどが採用している3~5年の「中期経営計画」(いわゆる中計)はサラリーマン社長の任期と連動しており、任期中に目に見える成果を上げたい社長の「短期主義」の原因となっています。

目の前の利益を追い求め、細かく設定されたKPIに振り回される短期主義経営は、上記の調査結果からも見てとれるとおり、長期視点によって経営される企業よりも低い業績しか得られないという結果に終わっています。

経営学者の三品和広先生も著書の中で「長期政権」が業績に有意に良い影響を与えることを指摘しています。数百社の企業の経営者の任期と業績の関連性について調べたところ、例外はあるものの、長期に渡って一人の経営者が経営のかじ取りをした企業ほど利益率も成長率も良い傾向があるそうです。

三品先生は「社長がコロコロ変わる企業では、やはり業績は上がらないのである。短命社長のバケツリレーが戦略不全を招くことは、データの上でも歴然としている」と述べています。

■中小企業は長期政権であることが強み

これらのデータや事例を見ていると、中小企業は「同族企業であること」が強みなのではないか、意外とここが盲点になっていないか、と思うのです。多くが創業社長か血縁の2代目・3代目の社長が10~30年の長期に渡って経営する中小企業では、その長期政権であることが大きなメリットであり武器になりえるのだということです。

3~5年の任期の短命社長では成果が出ないことは続けられないが、同族の中小企業では粘り強く取り組むことが可能です。そしてこのことは成果を出す上で大きな強みとなるのです。なぜなら一朝一夕で成果が出るものなどほぼないからです。

名著「GRITやり抜く力」の著者アンジェラ・ダックワース氏によると、物事を成功に導くために必要なことは才能よりもGRIT(やり抜く力)の方が重要だ、と言っています。

氏によると、偉業を成し遂げた人たちに「成功するために必要なものは何ですか?」と尋ねると、「夢中でやること」や「熱中すること」と答える人はほとんどいないそうです。

多くの人が口にするのは「熱心さ」ではなく「ひとつのことにじっくりと長いあいだ取り組む姿勢」なのだ、と述べています。また、「今日、必死にやる」より「明日、またトライする」ことの重要性も説いています。つまり、短期的ではなく、長期的視点でじっくり何度も何度も取り組むことの優位性を指摘しているのです。

■色々試したうえで、ひとつをじっくり取り組む

とはいえ、何でもかんでも続ければ良いというわけではなく、また一つのことのみをやれというわけでもなく、いろいろと試しながら「これ」というものを見極め、それにじっくり取り組むことが大切だということは言うまでもありません。「RANGE」の著者デイビッド・エプスタインは、最初から一つのことに絞り込むのではなく、様々なことに取り組んだうえで選択した方がその後の伸びしろが大きくなると指摘しています。

短期主義の経営者は成果が出ないことを続けられません。私たち中小企業者はせっかく自分の意思次第で長期的に粘り強く取り組めるという強みを持っているのだから、落ち着いて、どんと構えていていいんじゃないか、と思うわけです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

★売上アップに役立つ小冊子

「売るため7(セブン」【ダウンロード版(無料)】

ダウンロードはこちらからどうぞ。

売るために必要な7項目について、ひとつずつ丁寧に解説しています。

7項目を整理するために役立つ「ウルタメシート」付き。

★売るため7(ウルタメセブン)【冊子版(有料)】(123頁)

ご購入はこちらから。

最近のブログentries

コンサルプランconsulting plan

情報発信information